di Edi Maurizio Fedel

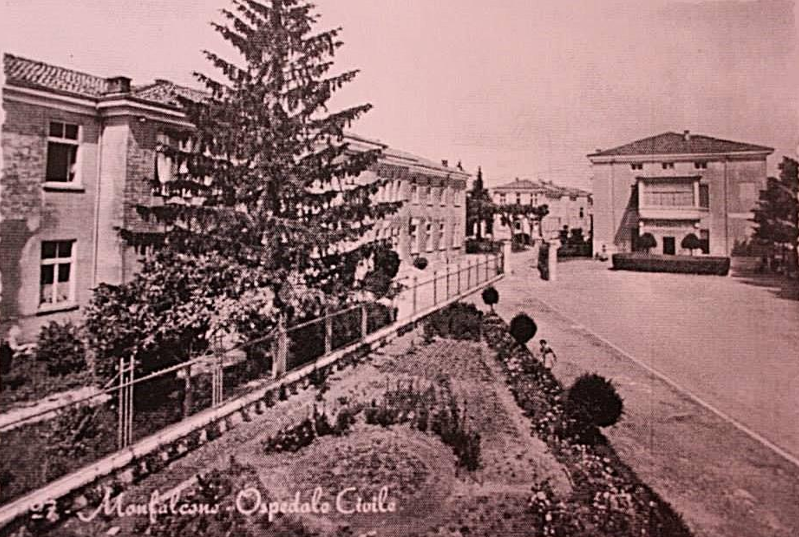

Ogni tanto, percorrendo a piedi Via dell’Istria, strada di recente realizzazione che, attraversando l’area su cui sorgeva l’Ospedale, collega Via Rossini a Via Aquileia, mi soffermo ad osservare i grandi alberi, alcune nuove costruzioni e, lì accanto, in un’area recintata, le macerie dell’Ospedale, rimaste sul campo e diventate colline alberate. In quelle colline c’è il “corpo” e la storia di quelli che furono i reparti di Chirurgia, Ortopedia, Ostetricia-Ginecologia e Pediatria. Osservando qua e là, ho tentato di collocare ciò che c’era e non c’è più, tranne la chiesetta che, in rovina totale, è ancora lì, “agonica”, quasi “morta”. Da sotto il filare dei platani, ormai centenari, l’immaginazione mi ha condotto a rivedere, sulla destra, i padiglioni di Ortopedia e di Ostetricia/Pediatria; davanti, invece, la cucina e la lavanderia, sulla sinistra i padiglioni, vecchio e nuovo, di Chirurgia, alle spalle Medicina e Radiologia. Nel giardino l’astrazione fantastica mi è apparsa come un’infinita animazione umana ed animale, qualche camice bianco che attraversava il giardino da parte a parte, alcune persone ricoverate che, nella bella stagione, sedevano sulle panchine coi i visitatori, uccelli canori, liberi e nelle gabbie, diffondevano il loro canto tra la vegetazione. Ho immaginato, purtroppo, ciò che nella realtà non è più tangibile, se non in qualche risparmiata essenza arborea, che profumava di tiglio, calicantus, o altro, nell’avvicendarsi delle stagioni.

Tuttavia il ricordo, vivido, forse anche un po’ nostalgico e malinconico, mi ha spinto verso un’iniziativa: scrivere qualcosa, prima di dimenticare, con la speranza di evitare che tra qualche anno, esauritasi la trasmissione orale, tutto o parte vada perduto. Forse queste poche righe potrebbero essere propedeutiche di una memoria scritta, un po’ più ampia, per ricordare l’Ospedale che non c’è più.

Il senso della scrittura, sul vecchio Ospedale di Via Rossini, si prefigge principalmente di far rivivere il ricordo di persone, di professionalità impegnate nel proprio lavoro, di riti e miti condotti nell’ambito di quella che fu una grande “famiglia” diagnostico-terapeutica, umana, di cura ed assistenza. Ma il ricordo va anche, in modo speciale, alle migliaia e migliaia di persone che, nell’”Ospedale che non c’è più”, dalla cancellata e/o negata memoria, soffrirono, sperarono, guarirono, disperarono, nacquero, continuarono a vivere o morirono. Come non ricordare i numerosi eventi, che oscillavano tra il ritorno, la restituzione all’integrità, alla vita o alla fine della stessa, l’immensa gioia o il lutto, espressione ora dell’una, ora dell’altro.

Narrazioni e minuscoli frammenti di ciò che accadde in Via Rossini 1, momenti di profonda tristezza, di emozioni e sentimenti che, metaforicamente, impregnavano persino i muri, oggi colline di macerie abbandonate e nascoste dalla

vegetazione spontanea.

Il mio desiderio, dunque, è restituire vita alla memoria e mantenere quanto meno un minimo ricordo dell’Ospedale che non c’è più, indirizzandolo alle generazioni future ma anche a chi tra quelle mura ha vissuto ruoli diversi tra loro.

L’”Ospedale che non c’è più” ha avuto una vita breve, settantasei anni dall’inaugurazione. Il suo abbandono e la successiva demolizione hanno dato luogo a molte riflessioni ed anche a qualche disapprovazione, specie da parte delle numerose persone che, in via Rossini 1, hanno esercitato a lungo la professione o svolto le mansioni della propria qualifica. In tanti si sono fermati ad osservare i padiglioni che cadevano sotto i colpi delle ruspe; molti, trascinati dai ricordi, hanno pianto; penso che nessuno abbia avuto il coraggio di fotografare, io stesso non l’ho voluto fare.

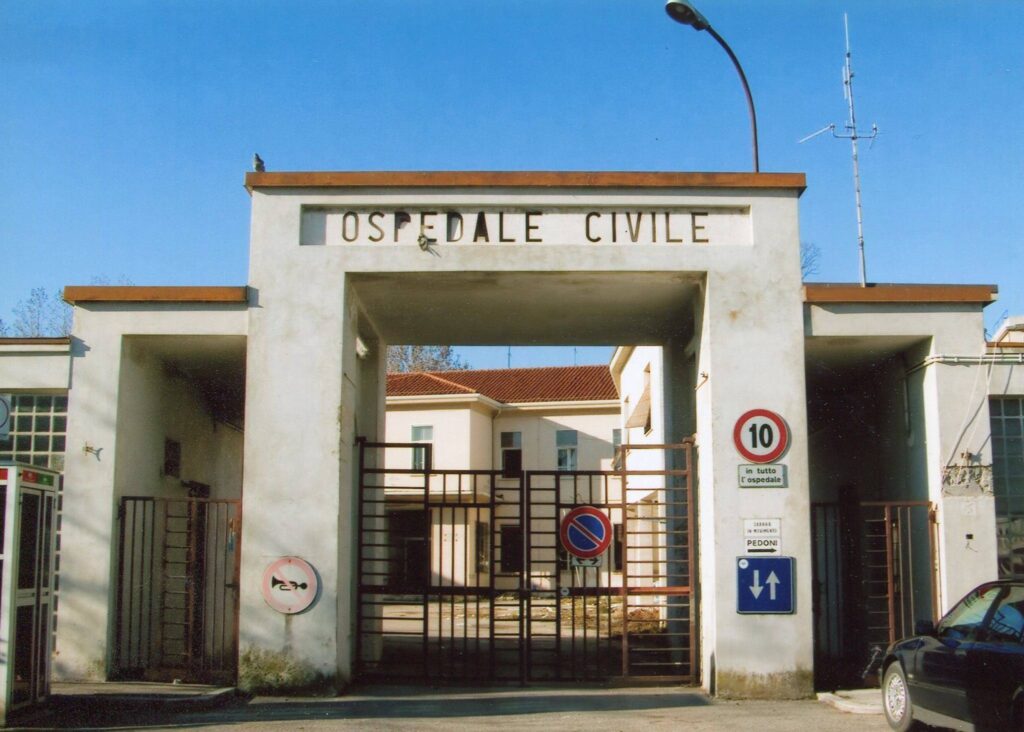

Fin dal 1978, quando giunsi all’Ospedale di Monfalcone, proveniente da quello di Via Vittorio Veneto a Gorizia, mi chiesi, passando spesso davanti all’Ospedale in costruzione a S. Polo, per quale motivo non si pensò alla ristrutturazione dei padiglioni che allora, pur di vecchia concezione architettonica, avevano poco più di 50 anni. Lavorando nel nuovo padiglione chirurgico, inaugurato 3 o 4 anni prima del mio arrivo, pensai che sarebbe stato sufficiente prevedere un piano in più (il 2°) ed uno seminterrato per poter ospitare un padiglione in ristrutturazione e i servizi, farmacia e quant’altro. Certo ci sarebbe stata la necessità di immaginare un nuovo dipartimento di emergenza, nuovi servizi diagnostici, parcheggi adeguati ecc. Il risultato sarebbe stato certamente di pregio, forse più costoso, forse anche no. Nelle piastre, pressoché completate a S. Polo, si sarebbero insediati i servizi territoriali (Distretto Sanitario), previsti dalla riforma sanitaria in vigore dal gennaio 1982, e quelli di derivazione ospedaliera; la palazzina degenze non sarebbe stata realizzata. Questa fu soltanto una mia riflessione, forse errata. Infatti, nulla di tutto ciò accadde né, tantomeno, per il progetto descritto dal Dott. Pamich in uno scritto del 1989. Nel 2001 l’Ospedale di V. Rossini si svuotò; la struttura, abbandonata al proprio destino, oggetto di prospettive luminose per quanto riguarda l’area su cui sorgeva, fu prima vandalizzata e successivamente demolita; il futuro dell’area fu urbanizzato solo in parte poiché non tutte le opere previste vennero realizzate. Sul terreno dove sorgevano i padiglioni di chirurgia, ancora oggi sono visibili le già citate colline, costituite da materiale di risulta (gli edifici triturati), ormai ricoperte da abbondante vegetazione; l’unico edifico risparmiato, la chiesetta, ha subito il collasso del tetto ed appare semidistrutta.

Anche l’area interessata, a mio avviso, ha subito uno sgarbo alla memoria, assumendo la denominazione di “Parco Rocca”, pensata da qualcuno che, forse, avrebbe potuto rifletterci sopra maggiormente. Aggiungo che sarebbe stata scelta saggia se almeno uno dei padiglioni fosse stato risparmiato dalla demolizione, a memoria dell’Ospedale, per destinarlo, restaurato, ad uso pubblico (Servizio Sociale, Uffici della Pubblica Amministrazione, ecc.). Al di là di una nuova, desiderabile, coerente ed idonea denominazione del parco, con alcuni materiali edili di risulta sarebbe stato interessante realizzare un piccolo muretto (non azzardo chiamarlo monumento) sul quale applicare la denominazione “Parco Civico Ospitale”, utilizzando i caratteri originali, dispersi e probabilmente triturati assieme al materiale di demolizione. Si potrebbe porre la stessa osservazione per Via dell’Istria, la strada che mette in comunicazione Via Rossini con Via Aquileia, che attraversa per intero l’area su cui sorgeva l’Ospedale; anche in questo caso nessun riferimento e nessun rinvio alla memoria futura su quello che fu il pio luogo, che ricorda l’Istria. Non sarebbe stato più logico, equo e forse anche storicamente opportuno, denominarla Via dell’Ospedale o Via del Civico Ospitale?

“CIVICO OSPITALE”

In ogni caso rimane vivo l’orgoglio di poter affermare: io c’ero e tante altre belle persone, colleghi professionisti della salute, assieme a me ed io con loro! Grazie a tutti coloro che lavorarono in Via Rossini, civico 1.

Concludo questo breve ricordo con la speranza che in futuro il parco o, in alternativa, Via dell’Istria assuma la nuova denominazione di “Parco o Via Civico Ospitale”, rafforzando i sentimenti del tempo in cui viviamo, forse incamminato verso una forma di feudalesimo digitale o feudalesimo artificialmente intelligente; Malgrado tutto c’è ancora bisogno di umanità e solidarietà, spese in abbondanza nell’Ospedale che non c’è più.